生态环境部信息中心党委书记、主任汪海洋:加快构建生态环境数字化治理体系 建设绿色智慧的数字生态文明

更新时间:2025-07-25

- 收藏

- 打印

- 关闭

- 【字体:大 中 小】

党的十八大以来,我国生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性变化,生态环境质量明显好转,但是,生态环境质量改善从量变到质变的拐点尚未到来,仍面临诸多压力和挑战。2023年7月,在全国生态环境保护大会上,习近平总书记提出“深化人工智能等数字技术应用,构建美丽中国数字化治理体系,建设绿色智慧的数字生态文明”,为新时代数字化赋能生态文明建设提供了根本遵循和行动指南。同年12月,《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》对加快数字赋能美丽中国建设做出具体部署,提出“实施生态环境信息化工程”“加快建立现代化生态环境监测体系”“提升生态环境质量预测预报水平”“实施国家环境守法行动”等重大任务,充分体现对能力建设的迫切需求。2024年7月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“健全生态环境治理体系”,为生态环境治理体系和治理能力现代化改革指明了方向。

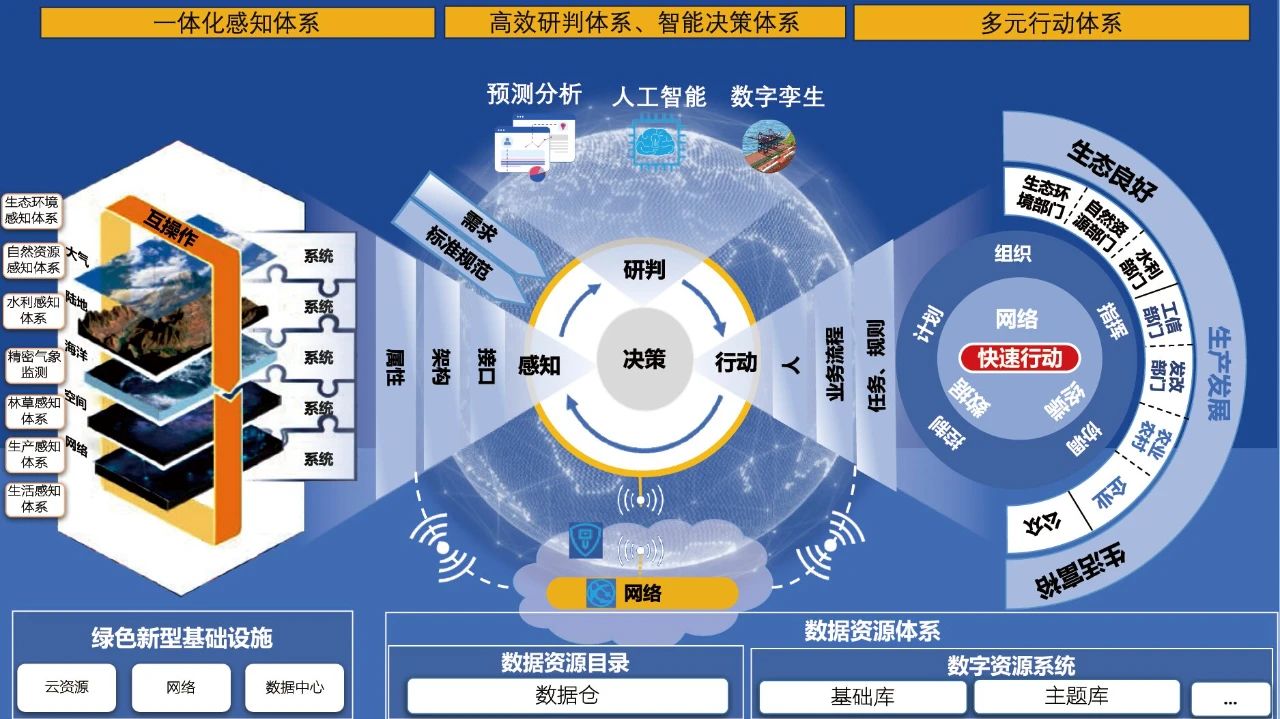

随着生态环境保护向精准、科学、依法升级发展,对生态环境问题时空演变与经济社会交互作用规律研判和系统科学决策提出了更高要求。现代化生态环境监测体系寻求全域态势感知能力,生态环境质量预测预报离不开快速精准的分析研判能力,国家环境守法行动则需要依靠高效的行动能力,而只有具备强大的决策能力,感知、研判才能转化为切实的行动。因此,生态环境保护迫切需要以提升“感知—研判—决策—行动”四大能力为主线,从基于数据的理解向基于知识的决策转变。

我国生态环境数字化治理取得的成效

“十四五”期间,生态环境信息化工作坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,在生态环境部党组坚强领导下,陆续开展了生态环境保护信息化工程、公共安全信息化工程等国家重大信息化建设项目,为生态文明建设和深入打好污染防治攻坚战提供了有力的信息化保障。

第一,美丽中国数字化治理场景不断丰富。

一是服务综合决策的能力不断提升。生态环境综合管理信息化平台建成空间、技术、数据、业务等四大基础底座,支撑北京冬奥会指挥、臭氧帮扶、秋冬季PM2.5帮扶、危废监管等典型业务应用,逐步成为会商研判、精准管控、指挥调度等常态化工作平台。二是支撑业务应用成效明显。深入推动重点业务平台建设应用,全国水生态环境综合管理平台、碳市场管理平台、全国土壤环境信息平台、全国排污许可证管理信息平台、生态环境智慧监测平台等一系列信息化平台全面支撑生态文明建设。三是监管模式创新突破。重点区域空气质量改善监督帮扶平台首次形成重点区域空气质量改善监督帮扶“线上战场”,支撑夏季、秋冬季54个轮次线上工作,问题识别率逐年提升。

第二,数据资源管理与服务持续强化。

一是数据归集整合能力跨越提升,梳理形成环境质量、污染源、自然生态等19类数据资产,累计归集生态环境、气象、电力、交通等相关部委及互联网领域数据70TB以上。二是数据共享应用效能全面释放,通过标准化数据治理,发布库表、接口、文件等三类共享资源2500余项,向地方回流环境质量监测、排污许可等45类业务数据,累计接口调用量突破26亿次。三是数据治理基础持续夯实,制定实施《全国一体化生态环境大数据体系建设方案》,在五省八市开展全国一体化生态环境大数据体系建设试点。

数字生态文明体系

第三,网络安全保障更加牢靠。

一是以实战练兵强化风险防控,常态化开展生态环境系统网络安全演习、安全应急演练,圆满完成100余次国家重大活动网络安全保障任务。二是以技术赋能驱动体系升级,完成风险评估、安全运维信息安全服务能力和管理体系建设。通过中国网络安全审查认证中心和市场监管大数据中心(CCRC)审核取得风险评估、安全运维两项资质认证,同步通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审与考核,获得软件测试CNAS实验室认可,实现安全检测能力标准化、体系化。三是以智慧运维夯实技术底座,建成覆盖机房、云平台等基础设施的统一运维管理体系,显著提升生态环境云服务效能。

新时代生态环境数字化治理面临的挑战

当前,生态环境保护工作已进入精准治污、科学治污、依法治污的攻坚提升期。随着污染防治攻坚战向纵深推进,环境质量改善正面临边际效益递减的客观规律,传统治理模式已难以适应“减污降碳协同增效”的新要求。以大气领域为例,PM2.5浓度管控已进入0.1微克精度攻坚阶段。这种对治理精度和效能的极致追求,要求环境治理体系必须从粗放式治理向精细化管控跃升。在此背景下,数字化转型成为提升环境治理能力的战略选择,而生态环境治理数字化转型的核心驱动力,来自人工智能技术的革命性突破。

当下,人工智能技术正在全方位加速社会结构重塑和政府治理方式变革。我国人工智能技术步入快速发展的全新阶段,这为生态环境信息化带来前所未有的机遇,也提出新的挑战。在机遇层面,人工智能技术通过融合物联网与遥感技术,实现了环境数据的实时采集与智能分析,显著提升了生态环境监测、灾害预警和决策支持的精准性。在挑战层面,在引入新技术过程中,要处理好数据开放共享与数据安全的关系、算力需求与绿色化发展的关系、新技术应用和高质量发展的关系,以及跨学科、跨部门协作等一系列新难题。

面对新形势,生态环境信息化工作还存在困难与不足。一是需要进一步加强顶层设计和统筹规划。各地信息化建设与发展不均衡,信息化水平呈现“点优面弱”的碎片化格局,影响了生态环境信息化工作的整体效能。同时,部本级与地方生态环境主管部门在数字化建设方面的相互关系、职责分工尚需进一步明确。需要站在“全国一盘棋”的高度,制定行动方案,将数字化治理体系顶层设计、全局谋划、重要部署转化为各部门、各地方、各层级分工协作的建设任务,统筹推进数字化建设。二是应用场景广度与深度不足,标杆实践的复制推广机制有待健全。当前信息化应用主要集中在环境监测、执法等基础领域,而在生态修复、碳市场交易、生物多样性保护等复杂场景中,智能化解决方案及应用仍显匮乏。同时,人工智能算法与生态环境多模态数据的深度融合还处在探索阶段,技术应用多局限于单一污染物的预测,多要素耦合作用的深入分析不足,且缺乏场景化拓展的顶层设计。三是数据治理体系与协同机制亟待完善,跨系统互联互通存在障碍。当前生态环境数据呈现数据来源多但标准难统一、数据体量大但价值难挖掘、数据维度广但关联难建立的特征。各部门业务系统间存在数据接口不兼容、共享协议不健全、安全边界不清晰等结构性矛盾,“数据烟囱”与“信息孤岛”依然存在。四是网络安全与数据安全风险日益严峻复杂。系统和数据面临的攻击暴露面不断扩大,零日漏洞(软件或系统中存在的、尚未被开发者和厂商发现或修复的安全漏洞)、APT(高级持续性威胁)攻击等新型网络威胁频发,关键信息基础设施与重要数据面临重大威胁挑战。同时,数据共享开放过程中,数据安全风险加剧,亟须构建覆盖数据全生命周期的安全防护体系。五是人才队伍结构性失衡制约技术创新,能力断层与技术依赖亟待破解。既精通人工智能算法、大数据分析等数字技术又熟悉生态环境业务的复合型人才短缺,导致智能技术开发与环境治理专业场景需求匹配度不足,严重制约技术创新与业务需求的深度融合,难以直接支撑场景化创新突破。

生态环境数字化治理体系的构建路径

构建生态环境数字化治理体系,是对传统生态环境信息化建设模式的重大改革和创新,需要基于美丽中国建设目标和重大任务需求开展战略设计和规划,推进生态环境信息化支撑保障体系建设,加快生态环境治理数字化转型。

一是统筹顶层设计,构建智慧治理中枢。深入落实《数字中国建设整体布局规划》和美丽中国建设总体部署,以实际需求为导向,编制实施“十五五”生态环境信息化建设规划,梳理建设任务和重点工程,明确建设时间表、路线图,确保生态环境信息化工作有目标、有计划。做好规划衔接,将生态环境数字化治理与生态环境业务有机衔接。完善生态环境信息化标准规范体系,统一生态环境领域业务、数据、应用和技术架构,重塑现有信息集成、配置、接入、共享模式,协调推进跨领域资源和服务的共建、共享和互操作。

二是深化技术赋能,打造典型应用场景。提高人工智能思维和应用能力,鼓励共创生态环境人工智能创新应用。按照“边开发,边应用,边完善,尽快形成‘生产力’”的目标,主动在政策制定与评估、环境监测与执法、污染治理与生态修复等方面构建支撑业务管理的智慧应用场景,激发多源创新、百花齐放的大模型应用生态。坚持以发现问题和推动解决问题为突破口和发力点,聚焦美丽中国建设核心任务,依托数字化技术构建“感知—研判—决策—行动”系统模式,实现生态环境治理从单点数字化向全流程智慧化转型。

三是夯实数据底座,构建全域协同体系。按照《政务数据共享条例》要求,加快推进生态环境数据全量归集与标准化治理,建设全国一体化生态环境大数据平台,整合电力、交通、水利、自然资源、农业农村等多源信息,健全多部门协同推进机制,更好实现数据汇聚共享、统一赋码,形成“一数一源、一源多用”,并与国家政务大数据平台对接。同时,充分发挥数据在生态环境管理中的关键作用,持续强化大气、水、土壤等生态环境数据以及行业数据、社会经济数据的综合应用,深入开展经济、社会、环境耦合分析及动态调控研究,推动相关应用落地。

四是筑牢安全防线,强化风险防护能力。坚决贯彻总体国家安全观,将网络安全、数据安全作为数字化转型的生命线。积极应对人工智能、量子通信等新技术带来的安全风险,完善“平战结合”防护机制,常态化开展跨部门安全演练,强化数据分级分类管理与全生命周期防护。推动基础设施集约高效,业务系统精简优化,以减少重复投资,杜绝资源浪费。秉持“建管用”一体化原则,明确主体责任,保障系统稳健运行,数据流通可信。

五是重视人才培养,全面提升队伍素质能力。加大生态环境信息化队伍的培训力度,在“全国一盘棋”基础上深化推进“一家人”建设,想在一起、学在一起、干在一起,在谋划工作、学习业务、推进任务中进一步提升队伍的素质能力。探索与地方、高校、研究机构合作,开展产学研一体化深度合作。加强美丽中国高层次、复合型人才的引进与培养,提高数字化思维能力。

数字生态文明已经纳入数字中国“五位一体”建设的整体布局,生态环境信息化发展面临重大历史机遇。新时代,新征程,我们将不断夯实生态环境治理数字基础,充分发挥数字技术的驱动和引领作用,确保数字化成为支撑美丽中国建设的坚强柱石,在建设人与自然和谐共生的现代化国家新征程上奋力绘就数字生态文明建设新画卷。

来源:《中国网信》2025年第7期